実施内容とメリット

どんなことをしてくれるの?

ファイリング・システムの

- 不要文書の廃棄

- 文書の共有化

- 文書に流れをもたせる

という3つの柱を軸に導入を進めていきます。

具体的には以下のことを実施していきます。

1.誰でも必要な時にすぐに文書が取り出せる体制を構築

オフィスで文書が増えてしまう理由として、文書の私物化・重複保管が挙げられます。

文書の私物化・重複保管をなくし、原則「課」単位(保管単位)で共有化し、一定の場所に集中保管するようにします。

;?>/images/ono_photo_merit1.jpg” alt=”誰もが必要なときにすぐに文書が取り出せる体制” title=”誰もが必要なときにすぐに文書が取り出せる体制”width=”715″ height=”340″ /></div>

<div class=)

;?>/images/ono_photo_merit2.jpg” alt=”誰が文書を持ち出しているかすぐに分かる仕組み” title=”誰が文書を持ち出しているかすぐに分かる体制” width=”715″ height=”340″ /></div>

<p>もし探している文書を誰かが持ち出していたとしても、誰が持ち出しているのかをはっきりとさせ、すぐに在処が分かるようなルールを作ります。</p>

<h4>2.分類体系を確立</h4>

<p>各保管単位で文書の共有化を進めるためには、どのように文書を分類し配列するかを決める必要があります。<br />

具体的には「ファイル基準表」を作成します。</p>

<p><img fetchpriority=)

「ファイル基準表」には、左半分にはファイルの分類・配列などが記載され、その右半分には1ファイル単位で文書の取扱い基準などが記載されています。

3.不要文書の廃棄、減量化

オフィスには長年にわたり滞留している不要文書が存在します。

そのような場合は保管文書の50%を廃棄目標にします。

不要文書を徹底的に廃棄して、利用頻度は低いが廃棄できない文書は、書庫室(または外部倉庫など)へ移管します。

;?>/images/ono_photo_merit3.jpg” alt=”長年にわたりオフィスに滞留していた不要文書” title=”長年にわたりオフィスに滞留していた不要文書” width=”715″ height=”340″ /></div>

<h4>4.文書(ファイル)の流れをルール化</h4>

<p>一度不要文書を廃棄しても、ルール作りがしっかりしていないと再び文書が滞留してしまいます。<br />

そこで文書(ファイル)の流れを制度化します。<br />

文書にはすぐに廃棄できるものと、保存が必要なものがあります。<br />

すぐに廃棄できる文書:オフィス→廃棄<br />

保存が必要な文書:オフィス→書庫→廃棄<br />

この流れを明確にし、制度化します。<br />

具体的にはファイル単位でオフィス内保管期間・書庫室内保存期間といった基準を明確にして、表にします。</p>

<h4>5.すべての文書を対象に整理</h4>

<p>文書の共有化を行うために、すべての文書を整理します。<br />

懸案ややりかけのもの、管理職が管理する文書なども含まれます。</p>

<h4>6.書庫室・倉庫も徹底的に整理</h4>

<p>文書の整理はオフィスだけにとどまりません。<br />

ファイリングの導入には、保存スペースの確保が不可欠です。<br />

現状の書庫室や倉庫などの使い方を見直し、徹底的に不要な文書やモノを廃棄し、保存文書についても、オフィス内の保管文書同様にスピーディに検索し、取り出せる体制を作ります。</p>

<div class=)

;?>/images/ono_photo_merit_plus1.jpg” alt=”雑然とした倉庫が整備され、「書庫室」として生まれ変わった。十分な保存スペースの確保ができ、ファイリングのスムーズな導入が可能になった。” title=”雑然とした倉庫が整備され、「書庫室」として生まれ変わった。十分な保存スペースの確保ができ、ファイリングのスムーズな導入が可能になった。” width=”715″ height=”400″ /></div>

<p>徹底的に整理することによって、ファイリング・システム導入後も文書の整理が可能になり、保存のスペースが足りないという事態を防ぐことができます。</p>

<h4>7.物品・機材類も整理</h4>

<p>オフィスに存在するのは文書だけではありません。<br />

文房具、書籍、物品・機材、サンプル品などの整理整頓も指導致します。</p>

<div class=)

;?>/images/ono_photo_merit_plus2.jpg” alt=”ファイリングのノウハウを活用して、整理整頓” title=”ファイリングのノウハウを活用して、整理整頓” width=”715″ height=”420″ /></div>

<h4>8.快適で機能的な執務環境に改善</h4>

<p>オフィスは組織経営の拠点であり、情報を受発信・活用して知的生産を行う場所です。必要に応じて、より機能的にレイアウトの変更を行うこともあります。また、防災面からも机周りを含めたスッキリとした環境づくりを推進します。<br />

退社時は「デスククリーン」を合言葉に、電話とパソコンだけという状況を目指します。</p>

<div class=)

;?>/images/ono_photo_merit4.jpg” alt=”快適で機能的な執務環境” title=”快適で機能的な執務環境” width=”715″ height=”340″ /></div>

<p>右上写真は設計部門で働く設計者の机です。<br />

設計の場合、一般事務と違い、各人が持つ資料や机の広さなど独自の事情があります。部門の特性を考慮した環境作りを行います。</p>

<h3 class=) ファイリングはどんな効果があるの?

ファイリングはどんな効果があるの?

文書を個人で抱え込むと、特定の個人しか知らない情報(暗黙知)となってしまいます。

例えば情報を知っている担当者が居ないと対応できないといった事態が起こりえます。

しかし文書情報を共有化することで、対応できるようになり、情報を組織的に有効活用できる(形式知化)ようになります。

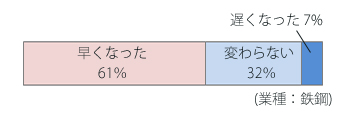

業務の効率化

文書を短時間で取り出せるようになるので、検索時間の短縮につながります。

必要文書の取り出し時間についてクライアントさんに以下のアンケートを行いました。

Q1.導入前と比較して文書の取り出し時間は導入前と比べて

(注)導入直後のアンケートなので、システムに慣れるには3か月程度必要です。

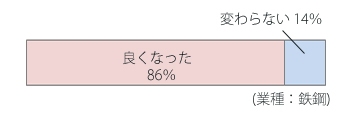

Q2.オフィスの美観は導入前と比べて

「仕事の見える化」の実現

文書整理の次のステップになりますが、同じ部署でも、他の人の仕事の状況が分かりづらかったものが、文書・情報を共有することによって、お互いの仕事の状況や状態がわかりやすくなります。

また、遮断するものがないスッキリした環境の中で、問題意識をもつことが、問題の認識→改善→仕事や意識のレベルアップというステップが早くなり、業務の効率化にも繋がります。

省什器・省スペース化

不要な文書を破棄することによって、必要と考えていた什器が必要なくなったり、什器を置いていたスペースが必要なくなります。

省スペース化によって賃貸料のコストカットにもなります。

情報のセキュリティ管理や内部統制にも

個人個人で文書を管理していると、重要な文書がいざというときに見つからない、紛失してしまうという可能性があります。

しかし、ファイリング導入により、社内文書の管理基準、方法、方針などを明確にし、内部統制やセキュリティを強化することで、重要文書の紛失や盗難などの防止が行え、社員の情報リテラシーもアップします。

IT化の基盤作り

ファイリング・システムの基本は紙文書だけでなく、電子文書の整理にも適用できます。

また、紙と電子の情報をうまく切り分けて整理するには、まず既存の紙文書の管理システムがうまくいっていないと、電子化への移行はスムーズにいきません。

ファイリングは紙文書と電子文書の両輪をつなぐ不可欠なシステムといえます。

執務環境の改善

文書量が多いと、探す時間が増える・所在が把握できないと言った問題や、余分な収納家具が必要になり、仕事の能率だけではなく、職場全体にいろんなムダが溜まるという悪循環に陥ります。

ファイリングによりそういった悪循環に陥ることなく、執務環境の改善になります。

災害対応時の危機管理のベース作り

日本は地震大国ですが、その他にも局地的な豪雨、落雷といった自然災害が近年多発しています。

一番大切なのは人命です!そして企業の情報資産も。

そのためには次のような対応が必要です。

- ・オフィス内保管文書の減量化

- ・収納家具やコピー機などの固定

- ・非常時の動線が確保されたレイアウト

- ・重要な書類の洗い出しやバックアップデータの分散保管

- ・文書の電子化

など

ファイリングは災害時のリスク管理や事業継続としても効果を発揮します。

業務引継ぎの迅速化

人の異動で、業務の引継ぎが発生した場合、個人で文書を抱え込んでいるとスピーディで効率のよい引継ぎができません。

しかし文書を組織で共有化して管理していれば業務の引継ぎも迅速に行うことができます。

個人情報保護法への対応

企業は顧客の個人情報の取扱に注意する義務があります。

そのためにも、情報の流出・漏洩といったことを避けなくてはなりません。

しかし個人個人で情報を管理していると、誰がどの顧客の情報を持っているのか、また適切に管理されているのかがわかりません。

ファイリングでは、組織で情報を共有することになりますから、個人情報の洗い出しや特定、顧客管理台帳の作成などもスムーズに行えるようになります。

また、施錠管理の徹底や保管責任を明確化し、情報の流出・漏洩といったリスクも減らすことができます。

実際に導入した事例はあるの?

一部ですが、導入事例を紹介しております。

詳細は顧客事例ページをご覧下さい。

![よくある質問[FAQ]:よくある質問一覧はこちらから](http://yumefiling.com/wp/wp-content/themes/theme057/images/ono_pm_banner6.png)